前編からの続き

法規勉強開始までのインターバル

さすがに7月期の試験まで6ヶ月あるので、すぐに法規の勉強を始めるには早すぎる。あまり早めに仕上げてしまうと本番までに忘れそうだし。一方で勉強の習慣が途切れてしまうと、再開時に苦労することが予想されるので、ちょうどかんなさんが勉強していた情報処理技術者(IPA)の試験を軽く勉強して、ゴールデンウィーク頃から法規の試験を再開する計画。

法規の勉強開始と7月期受験申込

IPAの試験を受けた2025年4月22日から法規の過去問を開始。購入してあった過去問集の法規は解説がないため、なぜその選択肢が適合・不適合なのかがぱっと見わからない。最初はいちいちネットで条文を検索したりしてチェックしていたけれど、何回分か進めていくうちに、他の試験回次で同じような問題で適合・不適合の組合せが変えてあるものがあり、比較してみるとどの部分が違っているのかがわかってくる。

過去問の1周目、5-6回分の問題を見ていくと、それ以降はなんとなく回答できる問題も出てきて、このペースだと5月中には仕上がってしまい、7月の本番までに忘れてしまいそう。ペース調整を考えながら勉強しないと、と思い始める。

5月1日に7月期の試験を申し込み。工学Bの科目免除は1月期の受験番号を入力する。

試験1ヶ月前には過去問を3周まで完了。毎回80から100%の正答率だけど、苦手な問題は毎回間違ってしまう。工学と違って意味なく暗記しなくてはいけないので、覚えられないものはなかなか覚えられない。できれば過去問は100%近くまで正答率を上げて新問が出ても余裕を持って合格点としたいところ。繰り返し間違えるところはメモして覚えるようにする。

過去問を解くペースも上がってきた試験2週間前。過去問は4周まで完了。90〜99%。そろそろ仕上げの時期ということで、ここで初見の問題を追加。電波受験界のサイトから過去問と解答がダウンロードできるので、過去問集にない令和5年1月から令和7年1月の7回分。

初見の過去問の結果は82〜94%。さすがに未見の問題でわからないものもあるけれど、今まで解いてきた過去問集の知識で充分余裕を持って合格点が取れることが確認できた。

試験1週間前には過去問集は5周まで(95〜100%)、試験前日までには追加した過去問も3周回してほぼ100%まで仕上げた。やり込むほど回答に要する時間も短縮するので、勉強時間は平日30分、休日1時間ほど。

ここまでやると知識が飽和してきて、深読みして間違えてみたり、不安になってくるのでほどほどでやめておくのが良いかも。

試験前日から当日

今回も前日夕方から仙台に移動して前泊。法規の試験は13時からなので、会場近くのレイトチェックアウトのプランがあるホテル(ドーミーインExpress仙台広瀬通)を素泊まりで予約。

試験前日の晩ごはんは利休で牛タン定食を頂いた。夜は過去問の最近の回を解いて確認。

試験当日は7時に近くのカフェヴェローチェでモーニングを食べて1時間ほど過去問。コンビニでお昼も買って、ホテルの部屋でギリギリまでノートに書いたメモを見たり、飽きてくるので仕事をしたりゴロゴロして過ごした。

お昼は部屋でおにぎりとカップそばを食べて、12:30にチェックアウト。会場のハーネル仙台まで徒歩5分ほど。

法規試験当日(2025年7月期)

前回と同じ部屋で、受験番号は99番まで。空席が目立って、実際には30〜40人かな。私も前回はサボったので同様の人が多いのかも。女性は3人ほどだったと思う。

13時から試験開始。途中退室は13:45以降で可能。

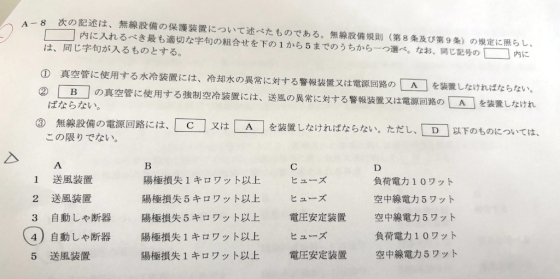

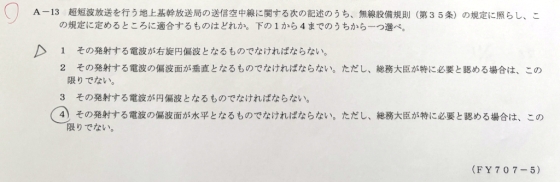

まったくの初見問題はA問題で2問。真空管と偏波面の問題で、これはなんとなくこれかな、という選択肢を選んだ。A問題であと2問自信がないものがあり、B問題は小問で5つほど自信がない問題があったけれど、これらが全部不正解でも75%は取れるということで、まずは一安心。2回ほどマークミスなどを確認して13:45に退室。けっこう残っている人もいた。

帰りの電車までは前回同様クリスロードのエクセルシオールカフェにお世話になった。仙台駅の周りはカフェが多くてそれぞれ席数も多くゆったりしていて快適。

公式解答の結果で自己採点した結果は、97点(100点満点、60点以上で合格)と合格点。初見のA問題2問も正解で、B問題の小問を3問間違えた。この辺はどうしても苦手だったところなのでしょうがない。計画通り余裕を持って合格点が取れたので良かった。

合格発表

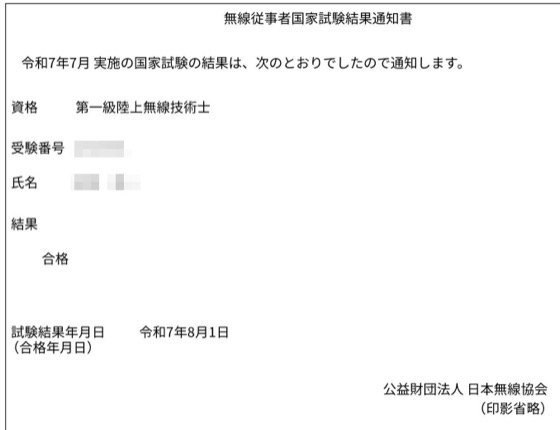

8月1日の朝7:40頃にメールで試験結果の通知が来ていて、無事に合格。必要事項に記入済み、写真貼り付け済みの免許申請用紙のExcelファイルがダウンロードできて、それを印刷して収入印紙1750円分を貼ってSASEと共に送った。

8月26日に免許証が到着。無線従事者免許は3枚目(3アマ、1アマ、一陸技)。

一陸技受験を終えて

2024年9月から無線工学Bの勉強を開始して、1月期に工学Bのみ受験して科目合格、インターバルを開けて法規の勉強を2ヶ月やって7月に法規を受験して無事に合格することができた。無線工学の基礎と無線工学Aは保有資格(電気通信主任技術者(伝送交換))により免除された。

私はたまたま一陸技を意識しないままに伝送交換を事前に取っていたので2科目だけの受験で済んだ。最終的に一陸技を狙っている場合、伝送交換を取ってから一陸技に行くのか、いきなり一陸技の4科目に挑戦するのかは意見の分かれるところだと思う。伝送交換の受験記を読み返すと、新問の多さ(過去問比率の低さ)に驚いていて、そういう意味では一陸技の工学B、法規は過去問対策のみで合格できたので、基礎と工学Aも同様と考えれば、一陸技の一発受験でも良いかもしれない(実際にかんなさんはそのパターン)。ただ、一陸技試験は平日2日間なので、休みが取りづらい場合は私のように先に(週末試験の)伝送交換を取って、仕事を抜ける時間を最小化するという選択肢もアリかもしれない。

免除の効かない無線工学Bは結果的に過去問比率が高くて余裕だったけれど、覚える計算式や解法が多く、かなり時間をかけて対策が必要と感じた。それに対して法規は技術的に意味のない暗記がメインで、そういう意味での苦労はあるけれど、工学Bに比べれば出題パターンも決まっているし楽かな。人によっては一週間くらい過去問を回せば合格点というレベルかも。

Tips

最後に参考になりそうなコツなどを書いておきたい。

【無線工学B】

- 最低限計算問題「以外」の過去問は確実に解答できるまで覚えること。時間のかかる計算問題も、図を見ただけで一瞬で解答できる問題も配点は同じなので、これを落とすのはもったいない。

- 平行二線式給電線のインピーダンスを求める問題は、終端が短絡の場合がtan、開放の場合がcotと計算式が異なる。

- 送信電力と伝送損の問題は、Pt = Pr - Gt - Gr + Γ[dB]のどこが穴埋めになっても答えられるようにする。

と、書いてみたけれど、語呂合わせなどで覚えられる項目は意外となく、地道に解き方を覚えた方が確実かも。

【法規】

- B問題の適合・非適合問題は、適合の数が2or3個。例外が出る可能性もあるけれど、取り組んだ過去問の範囲、および今回の本番ではこの法則は守られていた。

- B問題の穴埋めは2択問題・・・選択肢が1〜10まであるけれど、各小問には順番通りに2つの選択肢から選べば良い。例えばアの穴埋めには、選択肢①or②が必ず入り、イには③or④、という感じ。アに⑧が入るような問題は出ない。