受験記 第一級陸上無線技術士(一陸技) 前編

令和7年1月期 結果【科目合格】

無線工学B 112点/125点

令和7年7月期 結果【合格】

法規 97点/100点

※無線工学の基礎、無線工学Aは保有資格により免除

受験のきっかけ

かんなさん(奥様)が一陸技を勉強・取得したのが2015年から2016年。私も同時期に電験3種を取得したけれど、一陸技は試験が平日2日間4科目ということで、休みの調整がしづらい職場に異動したこともあって、特に受験する予定はなかった。

そんなとき、久しぶりに会ったアマチュア無線関係の知り合いから、電気通信主任技術者(伝送交換)を持っていれば一陸技は2科目免除になりますからね〜、という話を聞いて、「え?そうなの?」とびっくり。知っている人には信じられないかもしれないけれど、かんなさんの付き合いで電気通信主任技術者(とオマケで工事担任者)を取ったものの、そんなメリット(一陸技の科目免除)があることは全然認識していなかった。

改めて調べると、一陸技の4科目のうち、無線工学の基礎と無線工学Aが免除になり、残りは無線工学Bと法規の2科目だけ受験すれば良いみたい。それなら試験は半年毎にあるし、1回に1科目ずつ受けるなら、休みも1日だけで済むしなんとかなるのでは、と考えた。タイミングの良い(?)ことに、バイクで転倒して休日バイクに乗るモチベーションも低下していたし、勉強を始めるには良い機会だと思って、過去問集を注文して勉強を開始。

無線工学Bの勉強開始から受験前まで

とりあえず難しそうな無線工学Bを先に受験して片付けてしまいたい。それにしても勉強が面倒そうな無線工学の基礎と無線工学Aが免除になるのは助かる。基礎の勉強って範囲が広くて過去問だけでは苦労しそうなので。

過去問集は令和2年11月期から令和4年7月期の10回分。コロナ禍の特別措置で11月期、7月期ともに2回ずつ試験があったようで、3年で10回分ということらしい。

一陸技 無線従事者国家試験問題解答集(令和2年11月期〜令和4年7月期) 単行本(ソフトカバー) – 2023/1/1 一般財団法人情報通信振興会 (編集)

まずはいつものように過去問を科目別に分冊、コンパクトにして持ち歩くところから。2025年1月の試験に向けて、9月中旬から勉強を開始。基本的な作戦はいつもと同じで、「過去問を完璧に解けるようにする。新問が4割出ても、過去問と類題が6割あれば合格点が取れる」。

かんなさんは最初の一周目はとりあえず模範解答を見ながら一通り読み通すと仰っていたけれど、私は最初から自分で解いてみて、わからなければ解説を読んでメモしていくスタイル。この辺は人それぞれかと思う。

予想はしていたけれど、最初からまったくチンプンカンプンな問題が続く。得意分野の電力設備関係や情報系の問題がほとんど(まったく?)ないため、これは苦戦しそうだぞ、という雰囲気。とりあえずメモしながら過去問10回分を通してやるのに11月初旬までかかった。1ヶ月半くらい。

A問題の冒頭でいきなりマクスウェル方程式って、完全に初学者を追い返す気満々という感じ。ただ、我慢して過去問を回していくと、パターンが決まっていて暗記で割と簡単に答えられるようになる。

過去問2周目から解答を見ずにまずは解いてみて、解答解説を見て答え合わせをする。3週間ちょっとで10回分をクリア。平均点は80点/125点満点くらい。合格点は75点(60%)なので、ボーダーくらいか。2周目にしてはまあまあなのでは。

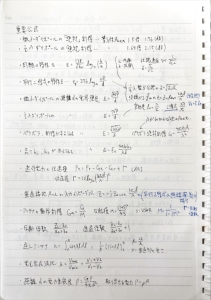

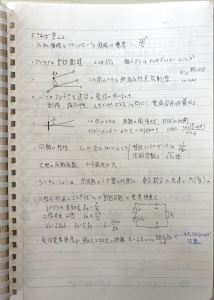

とにかく覚える必要のあるアンテナ関係の公式が多い。これも最初のうちはぜんぜん覚えられず苦戦したけれど、過去問を3周回す頃には、最低限必要な公式がだいたい絞られてきて、「この問題ならこの公式」というのがわかってくる。この辺りで暗記必須項目のメモを作成。メモは徐々に拡充していく。

過去問3周目も3週間、平均85〜105点くらい。苦手な回次は点が伸びない。ここまでの勉強は、平日は会社の始業前や昼休みに30分〜40分くらい。土日は朝スタバで1時間、昼はかんなさんと一緒に快活クラブで2-3時間。快活クラブのオープンシート(カフェ席)は今回の一陸技受験から多用するようになった。これまではできるだけ長居できそうなカフェとか図書館を渡り歩いていた(2人とも自宅では気が散って勉強できないので)けれど、快活クラブは(お金を払えば)堂々と長居できるし、地域性もあるのかもしれないけれど、他のお客さんも黙々と漫画を読んだり作業したり勉強したりで、気が散らず集中できる。ドリンクバーの質はまあそれなりなんだけど、持ち込み可なので、途中から好きなティーパックやらおやつを持ち込むようになってさらに快適になった。

過去問を3周終わったところで年末年始。実力試しに初見問題にチャレンジ。令和5年、6年の最新の過去問をダウンロード・印刷して解いてみる。90〜100点くらいは取れるような感じ。試験まで1ヶ月を切っているので、あとは精度を上げていく。90点くらいの実力だと、A問題を追加で3問落とすと厳しくなってしまうため、余裕を持って臨むためにはもう少し。

年末年始は老猫介護の合間に朝スタバと快活クラブに皆勤賞で通って毎日4−5時間勉強。受験生みたい。集中して取り組んだおかげで、4周目には安定して105点くらいになってきて、今まで式展開が面倒で飛ばしていた整合回路のインダクタンス・キャパシタンスを求める問題も克服。

年明けから試験直前の過去問集10回分の5周目、R5年〜R6年の3周目にはだいたいうっかりミスで1問落とすくらいの成績まで仕上げた。

勉強期間を通して苦しめられたのが筆算のケアレスミス。計算問題の中にはうまく約分したりπを消さずに残しておくことで楽に計算できるものもあるけれど、多くは3ケタ同士の乗除算をガッツリ解かなくてはいけない。情けないことにこれを間違えてしまう。だいたいは答えが選択肢になくて間違っていることに気付くんだけど、どこを間違えたか探すのが大変だし、たまに間違って出た答えが選択肢に近い値があったりすると気付かず落としてしまう。桁が多くなる場合はデシベルの変換も注意が必要。

また、結局最後まで解き方がわからない問題が1個あって、減衰量ネーパ[Np]が出てくる問題(下記R6年7月期A-6)。解答を見ても二項定理を適用するための式展開が自分で納得いくように理解できず、この問題がもし出たら捨てることにして諦めた。頻出問題ではないし、この問題にかける時間で他の解ける問題の精度を上げた方が確実だと考えて。

無線工学B受験当日(2025年1月期)

受験地は伝送交換でだいたい勝手がわかったので、仙台をチョイス。東京よりも移動時間はかかるけれど、JR一本で行けるので気が楽だし、ホテルも東京よりは安い。受験申込みをしてすぐに前泊のホテルも予約。最近インバウンド需要でホテルが取りづらくなっている実感があるので。あとレイトチェックアウトのオプションも午後の試験なら必須。

やはりというべきか、この試験の最大の難関は仕事の調整だった。別に休みが取れないわけではないけれど、それは「その日も仕事をしてくれれば休んでも良いよ」という、それは休みと言えないんじゃないかという休みしか取れない。一応試験前日は電車移動しながら仕事をして、当日も朝と試験後の夕方はiPadで仕事をすることにすればなんとか行けそう。まだ顧客の指定で当日現地出張になったりしなかっただけヨシとしなくてはいけない。ホント、年2回の試験のうちどっちかだけでも土日実施にしてくれたら良いのに。

前日は17時頃には仙台に着いて、ホテル(JALシティ仙台)にチェックインして仕事をしてから牛タン屋さんで孤独のグルメごっこ。夜はやり込みが不足していた令和5年の過去問を1回分やって就寝。

当日、無線工学Bの試験は13時からなので、朝はアーケード街(クリスロード)にあるスタバで朝食がてら過去問の復習。この段階になるとやればやるほど不安になる(もっと過去の問題まで遡って見ておいた方が良かったのでは?とか)ので、軽く頭を起こす程度で。

ホテルに戻って仕事の指示を出して、チェックアウトまで軽く復習。ここもガッツリ計算問題を解いたりすると疲れてしまうのでほどほどに。お昼はコンビニで買っておいたおにぎり、魚肉ソーセージ、カップ味噌汁。体調を崩したくない出先ではこの組合せにすることが多い。

12時にホテルをチェックアウトして、歩いて10分ほどで会場のハーネル仙台に到着。まだ試験室には入れないようで、多くの受験者が待っている。私は隣の錦町公園を散歩して時間調整。12時半には試験室に入った。

一陸技の会場は何ヶ所あるのか知らないけれど、ハーネル仙台では2部屋かな。私が受験した部屋は130席ほど。番号は置いてあるけど人が来ない席が15%くらい。私も前日の法規の試験はサボったので同じような人が多いのかも。女性は10%くらい。全体的に若い人が多い印象。そして会社の同僚や上司と部下といった感じの知り合い同士で挨拶をしている人も多く、なるほど仕事で必要な資格だから試験日が平日(業務として受けることが可能な人が多い)なのか、とちょっと納得。

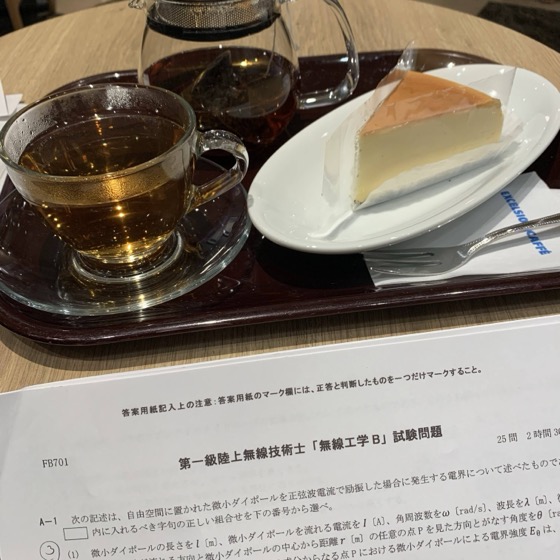

12:45が集合時間で、注意事項の説明や答案用紙に名前・受験番号・生年月日の記入、問題用紙の配布と落丁乱調の確認をして13時から試験開始。1時間で途中退室可能。試験は2.5時間。

始まってみたら過去問と類題ばかりでちょっと拍子抜け。明らかな新問は無かったと思う。記憶があやふやで自信のない問題がA問題で2問、B問題で2問ほど。途中退室可能な14時には全問解き終わって、計算問題はすべて選択肢にある答えだったので、見直しはマークの転記ミスのチェックくらい。

14時で途中退室したのは20%くらいだったかな。私は少し遅れて14:05頃に退室。過去問で初期の頃は1回分を解くのに2時間くらいかかっていたけれど、図と設問を見ただけで答えられる問題も多く、計算以外の問題はほとんど時間がかからなかった。

今回は1人で受験なので、試験後の答え合わせはできず。ただまあこの手応えなら科目合格はほぼ確実かな、という感じ。帰りの電車まで4時間近くあるので、またアーケード街のカフェに入ってこの受験記を書き始めた。Xや5chの感想を検索すると、今回の無線工学Bは簡単回だったようで、自分の印象とも一致。

後日正当発表があって、結果は112点(90%)。科目合格のハガキも届いた。100点(80%)前後を狙っていたけれど、やはり受験時の印象通り簡単だったかも。ただ、そうすると合格率調整のために次回が難化する可能性があり悩ましい。

後編に続く